当上帝创造世界时,第一道命令并不是形态、不是秩序,也不是智能。那是一句简单而绝对的话:要有光。正是这句话,确立了一种不可颠倒的层级——

光,在系统之前;意义,在结构之前;灵魂,在智能之前。

Let there be light—这是1985年我来到美国著名的、人称中西部的小哈弗——圣路易华盛顿大学数理文学院学习比较文学的第一堂课上听到的第一句话, Let there be light, 比较文学系系主任Matsson 曼德森说了后还看了我一眼,一个在中国1978年高考进入大学学习英语(本科)后又考研学习英美文学、毕业后在北京大学西语系任教,然后运气使然让我拿着5年华盛顿大学的全额奖学金在北大的特批下, 来到美国攻读比较文学理论 (中国北大和美国华大是当年中国最早建立的 sister schools) 。 青春时期10多年的生命都用在了学习英文、比较文学和文学理论上。 解释西方文学、文学史、哲学史、以及对西方世界观的理解, 解释的第一大支柱一定是圣经。 上帝造人God created a man in his own image 这句话,2000 多年来的解释从来不变: 那就是上帝创造了跟他模样一样的人,给了他们什么都不缺的伊甸园, 但“自由意志”free will —用老百姓的话来说就是不听话,让不干什么就偏干什么,满园子的苹果就只有一个是不能吃的,但人类的祖先亚当和夏娃就吃了它。他们于是被上帝赶出了伊甸园, 这就是人类的“原罪” original sin。 这一段在英国大文豪米尔顿的《失乐园》里被描述成人类祖先的“迷途”和最早的“去中心论”吧:夏娃和亚当二人之间的爱胜过了对上帝的爱。也就是说: 在谁是世界的中心这个问题上, 夏娃和亚当出了问题: 上帝是中心? 还是上帝创造的人是中心?

夏娃明明知道不能吃那棵树上的苹果,但被上帝惩罚的毒蛇几句话就打动了她: 你吃了后会变得更加美丽。夏娃于是一口咬了下去;正在高兴, 蛇又对她说: 你违背了上帝的旨意,你不过是亚当身上的一根肋骨做的,上帝会再拿一根亚当的肋骨再造一个夏娃,比你还美。夏娃一听急了,蛇于是说:没关系。你让亚当也咬一口苹果不就行了。 亚当看见夏娃递给他的红苹果, 知道坏了,但他坚决地咬了一口。 两人就被赶出了伊甸园,一步一回头。 Apple苹果公司把自己的Logo 做成一个被咬缺一口的苹果, 展现的正是 “自由意志”。

人——站立在世界的中心。

当2025年12月的最后一天,在法拉盛一位最亲的闺蜜家里,我见到了肖维,他正给币圈大腕儿文延看他的作品,我也顺势看了一眼,当即犹如被子弹打中:目瞪口呆。

画面是一个被撕裂的黑色的没有光的世界。

画的上方:密集、咆哮、扭曲的面具/脸孔/非人表情,像被压缩在同一层意识中的集体噪音。它们不是“人物”,更像是情绪、记忆、恐惧、历史残片的堆积。

画的中央:一个黑洞式的破口,不是出口,也不是入口,更像是意义的坍塌点。它的位置不在地面,而在“头顶”,这是很重要的。

中下方:一个站立的人,穿着几乎去性别、去身份的服装,面部表情被极度收敛。 他/她既不是英雄,也不是受害者,而是被置于其中的存在本身。

地面:碎裂、残骸、倒下的身体、玩具、日常物件。文明不是被毁灭在宏大战争中,而是在日常中一点点崩坏。

这幅画中的世界, 它与“人为中心”的逻辑完全被扭曲。 这幅画不是“恐怖”,而是去中心化。传统人类叙事里和我受到的一切教育里,人在画面中心 = 意义中心。 但这里却玩了一个“模糊概念”: 人站在中心, 却不再拥有对自己和任何事物的解释权, 解释权被拆散,分散在四壁、上方、碎片中。 这个人并没有“创造”什么,他只是被放置在一个已经自行运转的系统中。充其量,他是这个系统的一个部分。

可想而知,这幅画对我的冲击、对我的世界观的冲击。这不仅是西方的世界观,同样的东方的世界观,以及君君臣臣的中国结构。

这幅画对我的冲击,比第一次听到金融创新的去中心化的数字货币, 还更不能接受。 从文学院毕业后就去了华尔街工作的我, 三十多年来, 对金融创新看得多了。 在我看来, 所有金融创新都是“旁氏的衍生产品”, 本质上是 “新钱让旧钱跑路”。 银行是有执照的, 可以做存款贷款和投资等等业务; 所有在外的没有金融执照的都是 “野长的” “野路子”。 但是, 一段时间过去长得有模有样了, 市场也开始成熟了, 科普工作完成了, 大机构于是进场, 比如大通,摩根史坦利、黑石、黑岩等等如今都在不同程度地使用和买进卖出比特币, USDT。 总统特朗普更是不失时机地利用市场需要钱、大众需要钱、新企业新经济需要钱,美国的赤字天天创新高、代表国家利益的发币机制在全世界对美国国家信心打折扣的今天, 他也开始来“野路子”,全家人发币,给他买币的千亿富豪多的是,随之而来的金融创新和产品也风起云涌,监管机构也都睁只眼闭只眼,在新的法律法规出笼之前, 散户还能险中求生一段时间。

但是, 终究散户会被灭掉的。

一代又一代,一批又一批。

鉴于这些原因, 我是属于世界上50% 不愿意去中心化的人群, 我们愿意守旧。 旧的次序让我们安心。

回到肖维的画。

我有两个问题,希望在自己的文章中找到答案。

一、为什么肖维(Yo-yo)和他的绘画必须存在?

想来想去把脑袋也想烂了, 结论是: 因为警示,必须在被相信之前,先被看见。

肖维的作品,并不是在提出一个值得向往的世界。它揭示的是一个正在形成中的世界。当然他的其他作品中, 也有鲜花烂漫,但缺胳膊断腿的灾难,总是潜伏其中。

纵观艺术史, 人类文明始终需要这样的艺术家——

他们展示的是当某条边界被跨越之后,会发生什么,而且往往是在社会尚未承认这条边界存在之前。与其说他们是希望的先知,不如说他们是危险的制图者。文学作品也是一样的,比如卡夫卡。 电影 “大毁灭”, 2012。

肖维的绘画存在,正如噩梦存在的理由一样:不是为了让人栖居其中,而是为了把人唤醒。他所呈现的——没有灵魂的智能、没有良知的无限生产、被压扁成模式的人类——

这些, 并非他的发明,也不是他能够控制的。 3D技术以及AI等早已嵌入技术自身的加速度之中,肖维可能只是第一个足够清醒、足够执着,把它一遍又一遍画出来的人。他用17年的时间、15万个小时、画出了四万幅完全不同的画。它们至少是一个可见的证据: 证明 machine learning, AI、人机合作、硅基时代的到来, 会给我们的生活方式、世界文明会带来怎样的影响。

让我们提前警示。

二、 为什么这样的作品可以、甚至应该产生商业价值?

在华尔街工作了这么多年,我悟出两条华尔街的两条座右铭: follow the money; follow the winner.跟钱走,跟着赢家走。金钱始终流向有利可图的地方,或者权力——无论这种权力是道德的,还是非道德的。这里, 我暂不讨论这个问题; 我想知道的是肖维的画在没有解释的情况下, 能否流通?以什么价值体系来描述?

如果这些作品只是作为“另类美学产品” 被出售、被代币化、被流通, 那么我的不安是完全可理解的:我们的世界不需要这样的扭曲。我们的世界目前已经够扭曲的了,局部战争的烽烟四起和社交媒体上满山遍野的谎言,人心向善的力量与和平慈善爱心—都只能掩面而逃。

但如果它们被明确地定位为:一份文明档案, 一次道德警告,一段关于当智能忘记上帝时会变成什么样子的记录,那么,利润就变成了另一种东西:一种为了保存真相而支付的代价;一种人们本来不愿意直视、却不得不被保留下来的代价。历史一次次证明: 令人不安的艺术,往往正是因为过早地说出了真相,才获得了它的价值。

肖维的存在,并不是因为他“是对的”,而是因为他足够精准地用最先进的“硅基”技术和人机融合,创造出他自己也无法控制的“文明画卷”。 他不说教。他不解决问题。他也不安慰任何人。他的画就摆在那里, 无言地展示:当无止境的创新和创造继续发生,而意义却不再请求许可时,世界会变成什么样?!

我们人类的集体记忆,从来就愿意花些钱去看清自己在造成伤害之后的样子,比如日本被原子弹炸伤后—那永远不是一个要庆祝的世界,而是要规避的世界。

肖维和他的绘画必须存在,它们必须被观看、被流通,正是因为这个道理。

光,先于一切而来。 你可以不相信上帝, 但你应该对一个没有光的世界充满恐惧。 我们的世界绝对不能是黑暗的。 我们没有那样的眼睛,在黑暗中寻到光明。

写到最后,我把自己写明白了:真正困扰我的,并不只是肖维画面中的黑暗,更是其中作为道德原则的“光”的缺席。

没有光没有道德的世界——不是我们想要的!

据悉,国际未来艺术学院院长 PCW向笔者透露,该院正在建设一个东方文化遗产进入西方已经成熟的评价系统的平台 (有点像华尔街的穆迪评级系统,但那是针对上市公司的)。 他说中国40 多万名画家,如今讲好中国故事,文化艺术包括非遗传承出海,我们欠缺的是一个为华人艺术家进入已经成熟的西方艺术评级系统。 一旦有了这个系统, 标准化就出来了,公允的 定价也随之出来。 王院长指出:文化是没有对错之分的,根本问题是东艺术在进世界的过程中, 长期临个被反复忽视却始终存在的障碍, 它并被否定 是未被真正理解 艺术体系依赖整套可以被阅读 被验证 被引的结构, 东

艺术所使的语如“” “修” “意境” “法”—-并不直接存在于这体系之中, 结果是东艺术……难以被纳艺术史与当代体系的核结构 说到底,如果被已经成型的体系识别,那就不会难以定价和流通。

我们预祝王院长及其团队, 能够在2026年一马当先,将中国画家引向世界,从肖维开始!(纽约 锦声)

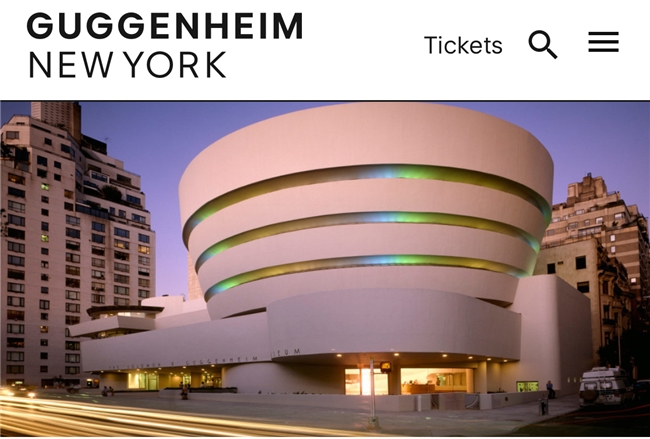

纽约中央公园“博物馆一条街”Guggeneim museum

MOMA艺术馆